Новый взгляд на Карелию

Журнал «Вирус Свободы» №3 2010 г. http://www.4x4ua.com/articles/[..]na-kareliyu-144.aspx

Смотри также: Карелия Трофи, Карелия-трофи 2009.

Новый взгляд на Карелию

«Карелия-трофи» – это один из старейших трофи-рейдов России, за восемь лет он занял свою нишу среди прочих подобных движений офф-роуда: балансируя на грани спортивного состязания, «Карелия-трофи» всегда сохраняла свой приключенческий дух. Здесь участники не только гонятся за результатом, но проезжают по уникальным местам, каждый раз узнавая что-то новое для себя. А в этом году организаторы серьезно изменили подход к своему детищу, и всё же разделили спортсменов и туристов на разные классы.

Новый подход

Еще в ноябре прошлого года, во время экспедиции к часовне Николы Чудотворца в Мелойгубе в рамках «Карелия трофи LE», наметились будущие черты «Карелии 2009». Основной маршрут было задумано проложить по Заонежью – это уникальная местность в Карелии, где до сих пор сохранились остатки величавой культуры Русского Севера, в основном в виде развалин былых жемчужин деревянного зодчества. К каким-то из них уже практически невозможно добраться по земле, какие-то стоят возле еще сохранившихся дорог – идеальное сочетание маршрутов для спортивного офф-роуда и туризма. Еще на этапе подготовки «Карелии» выяснилось, что многие памятники архитектуры при нынешнем к ним подходе вряд ли переживут следующее десятилетие, а какие-то обрушения зданий можно ждать уже через год-два. Это только подстегнуло интерес к Заонежью.

Организаторы трофи-рейда внесли серьезные изменения в регламент соревнования. Во-первых, был введён новый класс «Open» – тот самый туризм, – для которого были разработаны собственные задания, основанные на истории и архитектуре Заонежья.

Во-вторых, у спортсменов в категории Modified (аналоге TR3) были сняты ограничения по размеру колес. Такая мера открыла ворота серьезно подготовленным машинам.

По сложившейся традиции торжественный старт состоялся на площади Кирова в центре Петрозаводска восьмого августа, после чего участники отправились в первый базовый лагерь на берег канала Пионерного вблизи поселка Гирвас.

Традиционная «Карелия»

Первый СУ в Гирвасе и второй, Святнаволок-Семча, – это уже традиция «Карелии». Гирвасское джип-шоу привлекает много зрителей, дистанция каменного триала коротка, локально расположена, но при этом не так проста, как может показаться. Здесь получается своего рода массовое гулянье: люди перемещаются по скалам за автомобилями, фотографируют, улюлюкают, запивают шашлыки пивом – они привыкли, что здесь происходит хорошее зрелище. А участники рады стараться, словно подстегиваемые криками толпы, рвутся в бой и тут же тонут в бродах. Здесь все тонко: поспешил – слил «СУшку».

Второй спецучасток, полная противоположность Гирвасу. Линейная гонка по сильно заболоченной местности с бродами, где порой даже не за что лебедиться. В прошлом году этот СУ получился самым тяжелым: после него болота напоминали поле битвы Курской дуги – почти на каждом километре стояла поломанная техника, а последний экипаж финишировал через 36 часов.

Народ, памятуя о 2008-м, настраивался на серьезные испытания, однако, в этом году второй СУ проскочили все. Именно проскочили: Владимир Терентьев буквально вылетел на всех парах из леса, финишировав всего за 3 часа 15 минут. Остальные экипажи не намного от него отстали, спецучасток был закрыт спустя 6 часов после последнего старта.

На Спецучастке «Бобровая гора»

На этом традиция закончилась, началось новаторство: трофи-рейд отправился в Заонежье.

День отдыха как бы отделил две части трофи-рейда, люди, расположившиеся лагерем на берегу Ажепнаволока, настраивались на заонежский дух. Этот длинный мыс протянулся на север в Повенецком заливе Онежского озера – во времена Гражданской и Отечественных войн здесь базировались войска сначала англичан, затем финнов. До сих пор на местных пляжах можно найти колючую проволоку. А места тишайшие, туристами еще неизведанные, и именно отсюда началось путешествие в историю Заонежья.

На берегах Онеги до сих пор можно встретить напоминания о финской оккупации 1941 года

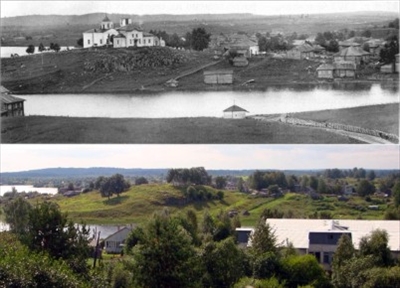

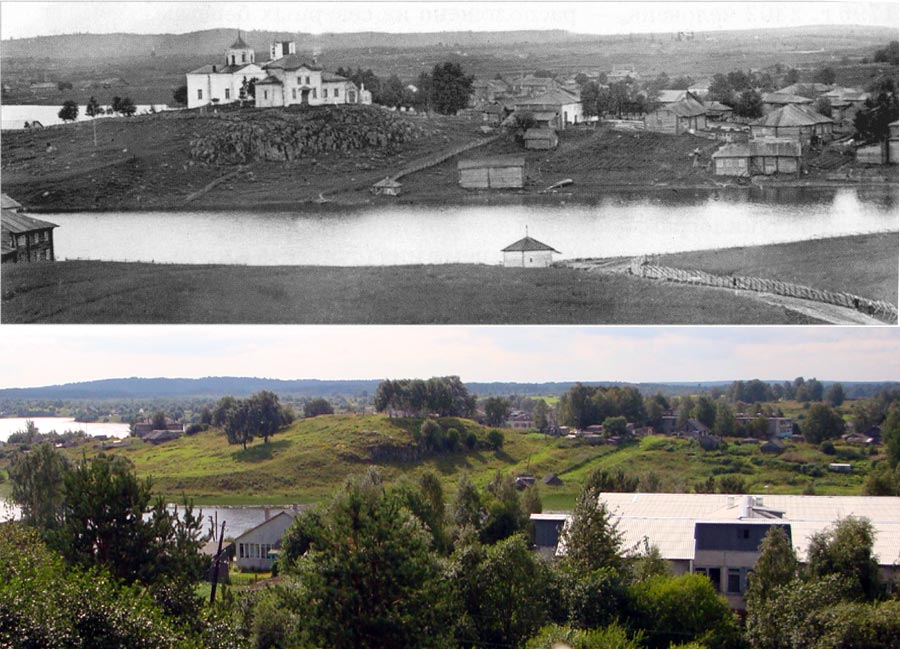

Участники категории Open проезжали через деревню Шуньга, в которой еще в начале прошлого века на огромной скале стоял белокаменный храм, сейчас его нет. Но, по крайней мере, само поселение живет, а вот дальше путь трофи-рейда пролегал через исторические деревни, которые оставили весьма удручающее впечатление.

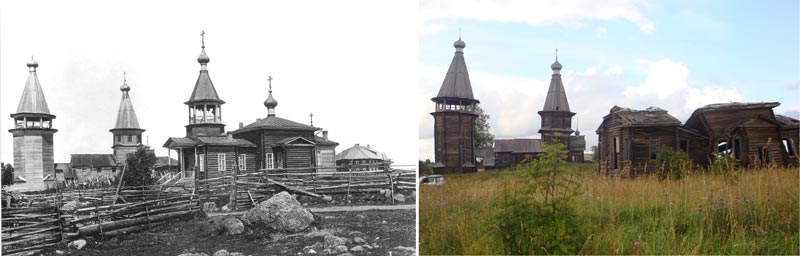

Шуньга. Общий вид на Погост с северо-востока. 1931 и 2009 год.

Экспедиция в прошлое

Красная Сельга. Когда-то эта деревня называлась Грязной Сельгой, новое имя она получила при советской власти и при ней же сгинула. В Петрозаводске еще живут братья, которых когда-то в детстве увезли из деревни, но и они уже практически ничего о ней не помнят. От большого селения с часовней остались руины. Дома насквозь проросли бурьяном, крапива в рост человека мешает подойти поближе, к тому же стоит опасаться гадюк. А сама часовня уже почти рассыпалась.

Развалины часовни на месте бывшей деревни Грязная Сельга. 2009 год.

Селецкое. Деревни уже давно нет. Здесь сохранилась старинная часовня, но она пуста внутри, погост зарос травой, кресты покосились.

Часовня в деревне Селецкое. 1943 и 2009 год.

Большое Леликозеро. Несмотря на то, что здесь остались большие площади действующих покосов, кругом стоят стога, старинные постройки все развалились, как и в Красной Сельге.

Вёгорукса. Это одно из древнейших поселений Карелии, возникшее на пути из Великого Новгорода к Белому морю. На современной карте такого села уже нет, а когда-то Вёгорукса объединяла 4 деревни. Все, что от них осталось – надпись на карте «развалины» на месте дер. Рамполе, несколько развалин на месте дер. Большой двор, несколько домов в дер. Вянишполе, да чудом сохранившаяся, благодаря перестройкам помещений, Николинская церковь XVIII века.

Общий вид на Вянишполе. 1937 и 2009 год.

Яндомозеро. До села участники в классе «Open» добирались на моторке через озеро – оно находится на мысу.

Вдалеке виднеется Варваринская Церковь XVII века в деревне Яндомозеро

Дорога к селу стала практически непроходима и непроезжаема, и ее сделали пятым спецучастком для спортивных зачётов. В селе несколько разрушенных домов, в том числе зимняя церковь XIX века. Восстановить ее уже невозможно, поэтому местные мужики постепенно распиливают церковные бревна на свои нужды – пара домов в округе сохранилась и используется как летние дачи. Стоит еще пока уникальная Варваринская церковь, основанная в XVII веке, она на 60 лет старше знаменитой Преображенской в Кижах, вот только судьба у нее иная. После нескольких реставраций, последняя из которых была проведена, причем не самыми лучшими методами, в 80-х годах прошлого века сама церковь являет собой сатиру на российское отношение к памятникам. Следы реставраций уродуют памятник зодчества, по ним видно, как менялись представления о восстановлении церквей – их то пытались вернуть к первозданному виду, то к наиболее поздним историческим изменениям интерьеров. В результате последнее что сделали реставраторы – укрепили фасады балками на стальных стяжках, чтобы не дать бревенчатым срубам расползтись. Однако кто-то открутил от болтов гайки и побросал их тут же, стяжки ослабли, и стены покосились.

Общий вид с юга на зимнюю и летнюю Варваринские церкви в Яндомозере. 1926 и 2009 год.

– За последние сто лет мы потеряли порядка 80 процентов всех памятников в Карелии. – Печалится Виталий Скопин, реставратор, директор архитектурно-реставрационного центра «Заонежье». – Заонежью повезло больше, очень многие местные памятники были свезены на остров Кижи в 50-е годы, и они были сохранены. Тем, что остались, повезло меньше. Так как реставрации носили не комплексный характер, то на сегодняшний день мы наблюдаем картину дряхления, происходят мощнейшие деформации по срубу. И в ближайшие пять лет основные объемы Варваринской церкви сложатся, произойдут обрушения.

Спасти церковь можно, только незамедлительно приняв меры, но на это сейчас нет средств, и меценатов тоже нет.

Виталий Скопин

Итоги

Впечатления от увиденного в Заонежье удручающие. Участники трофи-рейда, возможно последние, кто видел остатки былого величия Русского Севера в карельском краю. В то время, как у людей просыпается тяга к путешествиям и, особенно, по родным местам, сами эти места постепенно уходят в небытие. Это касается не только Карелии, но и других северных регионов России.

В этом году мы увидели не только «Карелию трофи» нового формата, но и по-новому взглянули на саму Карелию с ее храмами, нетипично плодородными землями Заонежья, древней историей и близкой гибелью.

В завершение несколько слов стоит сказать о спортсменах. В этом году спецучастки в целом проезжались легче. Причина тому – хорошая подготовка техники и экипажей. Участники растут в профессиональном смысле, знают, как ехать по болоту, как преодолевать скалы, как искать броды. По-прежнему, предпочтения у всех разные: кому-то нужны коротки «забойные» участки, кто-то желает сутки выгребать из грязи и жижы. Поэтому «Карелия» сохраняет свою универсальность: всем по чуть-чуть своего, и каждому – хорошую порцию приключения.

Потери у спортсменов были, одних колес на острых камнях порвали с пяток, но выехали все, и победители получили свои награды.

Modified

I Елена Алямовская, Дмитрий Алямовский;

II Владимир и Владимир Терентьевы;

II Сергей и Татьяна Кирилловские, и их механики-штурманы Михаил Мазихин и Дмитрий Дорогин;

III Роман Брискиндов, Константин Мартьянов.

Light Modified

I Алексей Мартынов, Наталья Малинина

II Юрий Селифонов, Александр Надькин;

III Антон Погорянский, Евгения Погорянская, Алексей Абызов.

ATV

II Александр Светлых.

Open

I Максим Кирилловский, Светлана Кирилловская, Иван Ефремов, Сергей Скибин

II Вячеслав Масюк, Елена Масюк;

II Евгений Кибовский, Светлана Кибовская, Григорий Кибовский;

III Кирилл Юрьев, Наталья Юрьева.

Легенда для туристического класса «Open» содержала несколько фотографии Заонежья начала 20 века. Следуя указаниям Легенды и точкам GPS, экипажам нужно было найти объекты изображённые на старых фотоснимках и сфотографировать их с того же ракурса. Это было не всегда просто сделать, поскольку за 100 лет местность сильно изменилась, а некоторые исторические объекты оказались полностью разрушены.

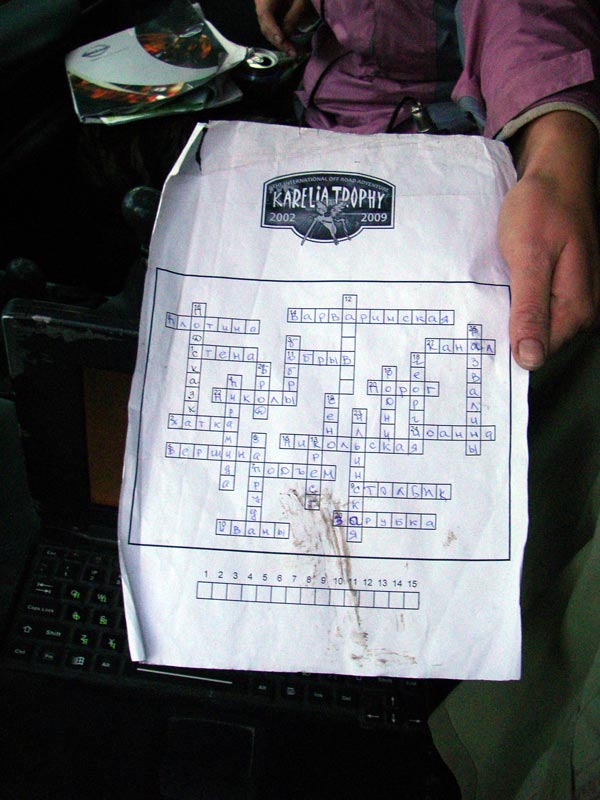

Кроме фотографий, в Легенде были точки под кодовыми обозначениями Х1, Х1, Х3.. и так далее. Каждая такая точка была привязана к кроссворду, составленному организаторами, где вместо вопросов по горизонтали и вертикали кодировался объект. Найдя точку «Х» и осмотревшись на месте, участники должны были догадаться, какое именно слово нужно вписать в кроссворд. Например, в деревне Яндомозеро точка «Х» стояла на Варваринской церкви. Прибыв на место, следовало вписать данное название в кроссворд. Следующая точка «Х» стояла на Поклонном кресте по дороге из деревни. Найдя его, в кроссворд вписывалось слово «крест». И так далее.

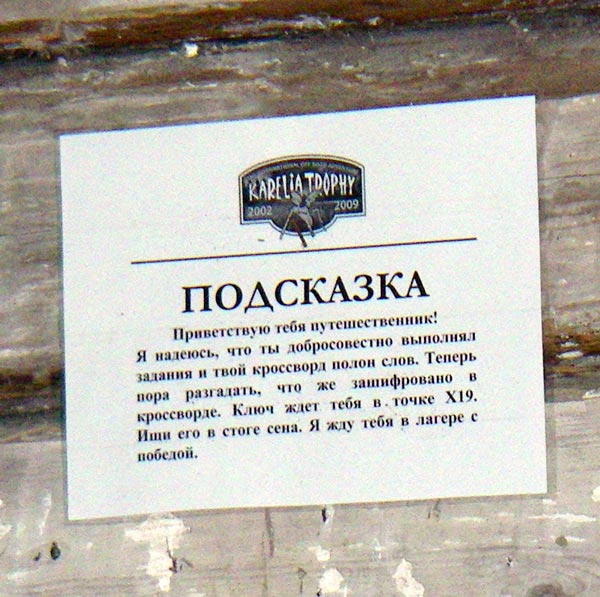

Но сам по себе правильно заполненный кроссворд ещё не означал победу. Чтобы выиграть, нужно было найти ключ к кроссворду, и с помощью него прочитать фразу, зашифрованную в кроссворде.

Ключ от кроссворда – был спрятан организаторами на одной из точек маршрута

Перед стартом нужно выработать стратегию!

Перед стартом нужно выработать стратегию!